明智光秀ゆかりの城を巡る

最終更新

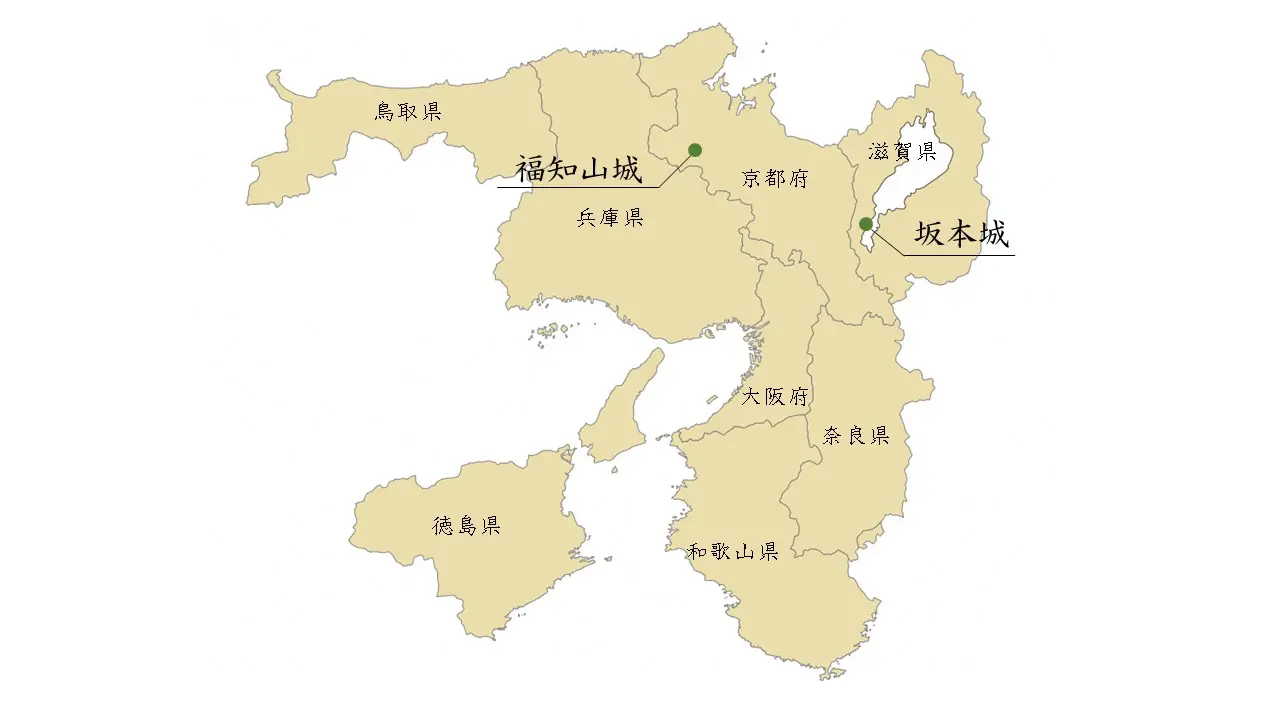

越前(福井県)の朝倉義景や足利義昭に仕えた後、織田信長の家臣になった明智光秀。琵琶湖西岸、坂本に築いた城の堀の一部が近年発見されたことでも話題になりました。丹波(京都府・兵庫県)平定を成し遂げたことから、丹波地域に多くのゆかりの城が残っています。

今回は、明智光秀ゆかりの代表的な2つの城をご紹介します。

坂本城

織田信長に仕えていた武将・明智光秀が琵琶湖畔、比叡山の東側に築城した城です。現在はほとんど何も残っていませんが、当時は安土城につぐ天下第二の城と評されるほどの華麗な城だったようです。信長が比叡山の僧侶と対立し、延暦寺の伽藍を焼き払った比叡山焼き討ち(1571年)での働きが認められて坂本城の城主となりました。当時、坂本は京への物資輸送のための港町として栄えた交通の要衝。光秀は坂本城を拠点に、近江を平定。信長の天下統一に向けて、ともに邁進したのです。

坂本城の基本情報はコチラ

福知山城

比叡山の焼き討ちに続き、甲斐(山梨県)の武田氏を滅ぼし、室町幕府の将軍足利義昭を京から追放するなど、次々と勢力を拡大する織田信長。その命により次に光秀が担ったのが丹波(京都府・兵庫県)の攻略です。山がちで国人たちが割拠していた丹波を、光秀は約5年をかけて平定。1580年には丹波一国を加増されて34万石の領主に。この地にあった横山城を改修して福知山城と改名しました。現在の天守は昭和に再建されたものですが、光秀時代の石垣も残っています。

福知山城の基本情報はコチラ