【京都府】京都で味わう和のガストロノミー

最終更新

2013年、ユネスコ無形文化財に登録された「和食」。古都京都には、京都五大料理と呼ばれる京料理を中心に、伝統的な和の食文化が根付いています。

今回のコースでは、そんな和食の本場でもある京都で、お茶や日本酒、出汁といった和食の基本や和の食文化について、見て、知って、体験できるスポットを紹介します。京都のガストロノミーを体感できるコースに出かけてみませんか?

目次

DAY1

8:51 JR大阪駅をスタート

旅の起点はJR大阪駅。まずは最初の目的地、日本茶で知られる「和束町」へ向かいます。紀州路快速和歌山行にバスに乗り天王寺駅で大和路線快速加茂行に乗り換え、加茂駅を降りたら、65系統和束町原山行で東和束バス停へ。バスを降りると目の前には都会の風景とは一変、緑あふれる風景が広がっていました。

11:00 テイスティングを楽しみながら日本茶について学ぶ「京都おぶぶ茶苑 茶畑ツアー」

お茶を飲みながら日本茶について教わる茶畑見学

和束町は800年の歴史を誇る日本茶の産地。茶畑が広がる風光明媚な景色は、「日本茶800年の歴史散歩」の構成文化財として「日本遺産」にも認定されています。

2004年にこの地で創業した「京都おぶぶ茶苑」は、“日本茶を世界へ”をミッションに100種類以上ものお茶を製造し、国内外に販売。日本茶の世界を知ってもらうため、多彩なイベントも開催しています。今回参加した茶畑ツアーでは、同じ茶畑で育つ茶葉からさまざまなお茶ができる仕組みなどが学べるほか、日本茶のテイスティング、茶畑見学などが楽しめます。

まずは日本茶について映像で学びつつ、ほうじ茶を一杯。スタッフがお茶についてのさまざまな質問に答えてくれるので、これから行く茶畑見学にも期待が膨らみます。

茶畑を見渡しながら冷たいお茶を飲むと、爽快な気分に!

茶畑では、レクチャーを受けながら茶摘み体験ができる

次に、急斜面をのぼった場所にある茶畑に移動。細く険しい山道を車で走ると、ちょっとしたアトラクション気分が味わえます。一面に緑が広がる圧巻の景色の中で、お茶の葉に触れたり、日本茶の知識についてレクチャーを受けたりします。ここでいただいた冷たい煎茶はまた格別な味わいです!

続いてお茶の香りに包まれた製茶工場へ。実際に製茶を行う様子を見学することができます。

工場見学のあとは、お待ちかねのランチタイム。ここでも玄米茶などを味わいながら、お茶漬けランチをいただきます。

ランチの後には、やり方を教わりながら自分で抹茶を点ててじっくり味わいました。

氷だし玉露、抹茶など、器、葉の形、温度、淹れ方などすべてが異なる9つのお茶をテイスティング

“茶道”とは別のアプローチで、楽しく抹茶を飲むための点て方を教えてくれる

ツアーを通じて9種類の日本茶を試飲。抹茶だけではない多様な「日本茶」を淹れる時に、湯温や器を使い分け、多様な味や香りを楽しめることを学びました。実際に日本茶を味わい、その奥深さを知ることができました。

基本情報

- 名称

- 京都おぶぶ茶苑

- URL

- URL

17:20 老舗料亭「錦水亭」で京料理を味わい和風建築を見学する「創業140年の老舗料亭での京料理(懐石料理)と伝統的な和風建築の見学ツアー」に参加

旬の食材を駆使した小鉢が並ぶ会席料理

日本茶の世界にどっぷり浸かったあとは、京都市街地へ移動。東和束バス停を出発し、加茂駅西口バス停からJRに乗り換え加茂駅から大和路快速大阪行で木津駅へ。みやこ路快速京都行で京都駅に着いたら、京都線に乗り換え長岡京駅で下車。タクシー約10分、ディナースポットへと向かいます。

1881年創業の老舗料亭「錦水亭」では、京会席を味わうとともに、築100年を超える京都の近代和風建築の建物を見学できるツアーを開催しています。

建物の見学ツアーでは、ガイドさんの案内で建物内を巡ります。1927年建築の本館は、大階段、大広間の格天井と連続窓などもあり見どころ多数。八条ヶ池を望む池座敷など、数寄屋造りの建築のほか、通常は非公開の建物も巡ることができます。入母屋造・桟瓦葺き、寄棟造・杮葺きなど少しずつ趣の異なる池座敷が池に浮かぶように立つ外観も美しく、対岸まで移動してみるのもおすすめです。

窓の外には夏は新緑、秋は紅葉といった季節毎の風景が広がる

数寄屋造りの池座敷が並ぶ趣ある風景

食事では、旬の食材をふんだんに使った料理に舌鼓。お膳には、八寸、造り、煮物、焼物などが次々と供され、その盛り付けの繊細さ、美しさにどれも目でも楽しませてくれます。

基本情報

- 名称

- 創業140年の老舗料亭での京料理(懐石料理)と伝統的な和風建築の見学ツアー

- URL

- URL

20:50 木の温もりを感じる「ホテルディスカバー京都長岡京」で旅の疲れを癒す

コンクリートと木の素材を押し出したモダンな外観が印象的

懐石料理を堪能したあとは、「錦水亭」から徒歩10分の場所にある本日の宿泊先、「ホテルディスカバー京都長岡京」へ。長岡天神駅からすぐなので、夜の京都の街に繰り出すにも便利な立地です。

持続可能な開発を目指した建築を目的に、建物には地元京都府産の木材を活用しています。客室も木の温もりが伝わる落ち着いた雰囲気。バルコニーからは、長岡京の街を一望することができます。全室にシモンズ製ベッドが採用されているほか、アレルギーフリーの新素材を使った寝具が採用されているので、ぐっすりと眠ることができました。

2台のベッドが繋がったハリウッドツインタイプでのびのびとくつろげる

館内には、さまざまなお酒のほか、おばんざいやおつまみが楽しめるカフェ&バーがあります。金・土・日には22時30分までオープンしているので利用してみるのもおすすめです。また、竹かご作りや和菓子作りなど多彩な文化体験も用意されているのもこちらの魅力の一つです。

竹かご作り体験など、日本文化に触れられる体験ができる(昼の時間帯のみ)

基本情報

- 名称

- ホテルディスカバー京都長岡京

- 住所

- 〒617-0824 京都府長岡京市天神1-7-3

- TEL

- 075-925-8855

- 交通

- 阪急京都線「長岡天神」駅から徒歩30秒、JR京都線「長岡京」駅から徒歩10分

- チェックイン

- 15:00~22:00

- チェックアウト

- 10:00

- 料金

- 1室1名7,500円〜

- URL

- URL

DAY2

9:00 お酒の神様として知られる「松尾大社」へ

本殿は国の重要文化財に指定

2日目は、ホテルをチェックアウトして、阪急長岡天神駅から阪急京都線に乗車、桂駅へ。嵐山線に乗り換え松尾大社駅で降ります。 改札を抜けるとすぐ、目的地「松尾大社」の朱塗りの大きな鳥居が目に飛び込んできました。

701年、秦の始皇帝の子孫と称する秦氏により創建された京都最古の神社「松尾大社」。室町時代末期(1336-1573)には「酒造第一祖神」として信仰を集めるようになりました。

今でも全国の酒造業者が参拝に訪れるそうで、境内を歩いていると酒造元から奉納されたこもかぶりの酒樽がずらりと並ぶ光景に、思わず感嘆の声があがります。よみがえりの水と呼ばれる「亀の井」から湧き出る水を持ち帰り、酒造りの際に仕込み水の一部に混ぜる風習が今も残っているそうです。

奉納された酒樽が並ぶ風景は圧巻

酒に混ぜると腐らないとも言われる神水・亀の井

昭和の名作庭家・重森三玲氏の遺作として知られる、曲水の庭、上古の庭、蓬莱の庭の三庭からなる「松風苑」も見逃せません。近年パワースポットとして話題の霊亀の滝をはじめ、寿命長久に効くとされる「幸運の撫で亀」、恋愛成就に効くとされる「相生の松」を順に巡って、たくさんのご利益をいただくのでした。

基本情報

- 名称

- 松尾大社

- 住所

- 〒616-0024 京都府京都市西京区嵐山宮町3

- TEL

- 075-871-5016

- 交通

- 阪急嵐山線「松尾大社」駅から徒歩3分

- 時間

- 平日・土曜9:00~16:00、日曜・祝日9:00~16:30

- 料金

- 無料、松風苑三庭:大人500円、学生400円、子ども300円

- 休み

- 無休

- URL

- URL

11:00 模型や資料で京の食文化を伝える「京の食ミュージアムあじわい館」

昔から受け継がれる京都の食について知ることができる

松尾大社を参拝して神聖な気持ちになったあとは、京都の食文化に触れることができる「京の食ミュージアムあじわい館」へ。「松尾大社前」バス停から市バス28系統に乗り込み、「四条中新道」バス停を降りて、散策がてら住宅街を南へ歩くとたどり着きます。

展示室では、武家でもてなされた「本膳料理」や寺院で食べられる「精進料理」といった「京都五大料理」をはじめ、京漬物、京菓子、京野菜などが、リアルな模型とパネル展示で詳しく紹介されています。

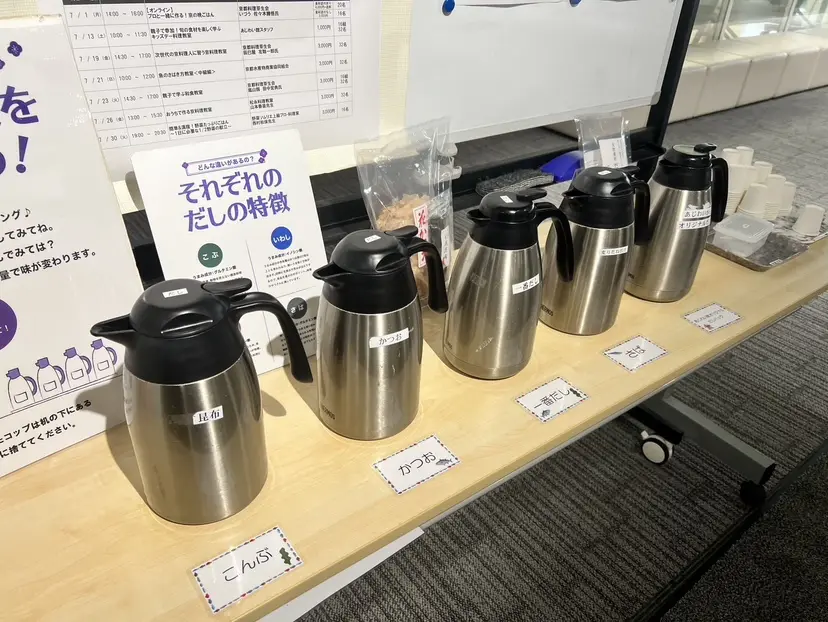

米を炊くためのかまど「おくどさん」や料理に使う多彩な包丁も展示。出汁の飲み比べコーナーでは、京都の料理には欠かせないカツオや昆布でとった出汁の試飲ができるので、その味わい深さを堪能。だし文化の奥深さを感じることができました。

京料理には欠かせないだしの飲み比べができる ※1日の予定量がなくなり次第終了

本物と見間違うほどのリアルな模型で京の食文化を紹介

かつて日本で使用されていたかまど「おくどさん」を展示

基本情報

- 名称

- 京の食ミュージアムあじわい館

- 住所

- 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町130 京都青果センタービル3階

- TEL

- 075-321-8680

- 交通

- JR「丹波口」から徒歩3分

- 時間

- 8:30〜17:00

- 料金

- 入場無料

- 休み

- 水曜(祝日の場合は開館)、12月31日〜1月4日

- URL

- URL

12:10 「京都市中央市場 水産棟」で市場の活気や仕組みを知ろう!

画像提供:丹⻘社 撮影:マツキ ヒロシ

せりの臨場感を体感できる「せりON STAGE」

続いては、京の食文化ミュージアム・あじわい館から歩いて行ける「京都市中央市場 水産棟見学エリア」を訪れて、さらに京都の食文化への知識を深めます。

京都市中央市場は1927年、日本初の中央卸売市場として開設。毎日、国内外から大量の生鮮食料品などが集まり、卸売業者や仲卸業者などが売買を行っています。今回は、2023年4月にオープンした水産棟見学エリアに行ってみました。

実際にせりに参加している気分が味わえる「せりON STAGE」、市場で使われる小型運搬車に乗って運転を疑似体験できる「モートライドツアー」、市場や魚、京の食文化に関する問題に挑戦する「タッチde市場クイズ」など、楽しみながら学べる仕掛けがあちこちに散りばめられています。なかでも、くろまぐろの一本釣りをしているような写真が撮影できる人気のフォトスポットでは、旅の思い出としても素敵な写真が撮影できました。

映像を見ながら市場を走る疑似体験ができる

くろまぐろの一本釣りをしている気分に

基本情報

- 名称

- 京都市中央市場 水産棟

- 住所

- 〒600-8847 京都市下京区朱雀分木町80

- TEL

- 075-323-6777

- 交通

- JR嵯峨野線「梅小路京都西」駅下から徒歩4分

- 時間

- 5:00~17:00

- 料金

- 無料

- 休み

- 水曜(祝日の場合は開館)、12月31日〜1月4日

- URL

- URL

13:10 その日仕入れた新鮮魚介がたっぷり味わえる「魚問屋 ととや」

10種ほどの具材が乗った海鮮丼

京都市中央市場 水産棟で見た、まるで本物のような食品模型や鮮魚の映像が呼び水となって、お腹はもうぺこぺこ。ランチは迷わず場外市場の「魚問屋 ととや」に向かいます。京都市中央市場がおすすめする、“とっておき旬の店”のひとつで、 水産棟から歩いて2分という好立地も魅力的。

京都市中央市場の鮮魚仲卸が運営しているため、その鮮度は折り紙付き。店頭にはまぐろを中心に、その日仕入れた鮮魚が破格値で販売されており、奥がイートインスペースになっています。

テーブルやカウンターが20席ほどあるこぢんまりした店内

イートインメニューももちろんリーズナブル。今回は、新鮮魚介がたっぷり乗った海鮮丼をセレクト。ほかに、日替わりのお造り定食をはじめ、ネギマグ丼、とろまぐろ丼といったメニューがそろいます。生魚のほかにも、ミックスフライ定食やまぐろカツ定食、海老フライ定食などが選べるのもうれしいポイント。アットホームな雰囲気が人気で、スタッフとの会話を楽しみに通う常連客も多数います。

鮮度抜群の刺身が目玉のお造り定食

基本情報

- 名称

- 魚問屋 ととや

- 住所

- 〒600-8845 京都府京都市下京区朱雀北ノ口町64

- TEL

- 075-315-1921

- 交通

- JR嵯峨野線「梅小路京都西駅」から徒歩2分

- 時間

- 11:30~14:00(ランチ)、16:00〜20:00(居酒屋)

- 休み

- 水・日曜、祝日、京都市卸売市場休業日

- URL

- URL

15:00 旧京都市内最古の「松井酒蔵」で酒蔵見学と試飲を楽しむ

運がよければ、「櫂入れ」の作業を見ることができる

おいしい海鮮でお腹が満たされたら、梅小路京都西駅からJR山陰本線で二条城駅へ。駅からは市バス201系統に乗り換え出町柳駅バス停で下車。旅の最後は、鴨川近くにある「松井酒造」で酒蔵見学を楽しみます。

1726年創業の「松井酒造」は、旧京都市内最古の酒蔵です。伝統を守りつつ、太陽光発電など最新の技術も取り入れ、代表銘柄の「神蔵」や「富士千歳」を製造。京料理の有名店に卸しているほか、金閣寺や銀閣寺といった神社仏閣の御神酒の製造も手掛けています。

純米 神蔵KAGURA 無濾過・無加水・生酒

まず驚いたのは、酒蔵がマンションの1階にあったこと。これは、酒蔵が立ち退いたあとにマンションが建設されたのですが、やはり元の場所で酒造りがしたいと、この地に戻ってきたそう。

店舗の奥に30畳ほどの小さな酒蔵があり、解説付きの酒蔵見学を開催しています。米を蒸す大釜、麹菌を育てる部屋などを順番に見学していきます。

見学の後には、テイスティングカウンターで、日本酒やリキュール、スピリッツの試飲も。さまざまなお酒を飲み比べできるのは至福のひととき! 酒米で作るおにぎり、かす汁など酒蔵ならではの肴も気になったので、次はお腹を空かせて訪れようと誓いました。

酒造りの様子を見学したあとは、味わいもまた格別

蒸留器を眺めながら試飲ができる「テイスティングルーム 酒中仙」

基本情報

- 名称

- 古都・京都の酒蔵見学 創業300年 清酒「神蔵」醸造元を巡る

- URL

- URL

まとめ

京都で和の食文化に触れることができるスポットの巡り方を紹介しました。心洗われる景色が待つ和束町から京都市街地まで、存分に旅気分も味わえるコースです。何気なく口にする日本茶の種類の多さや、京料理をはじめとする和食の奥深さ、古都京都ならではの食文化の歴史などを知ることで、より和食が一層味わい深く楽しめるはずです。