関西の伝統工芸品にふれる体験スポット10選

最終更新

古くから受け継がれる職人技で作られ、世界からも注目されている日本の伝統工芸。

2024年現在、全国の伝統工芸のなかでも代表的な243品目が、「日本の伝統的工芸品」として指定されています。

ここでは、関西で受け継がれる日本の伝統的工芸品を中心に、県が指定する伝統工芸品などの手作り体験ができる10のスポットを紹介します。伝統工芸に触れられるだけでなく、世界で一つだけのオリジナルアイテムが作れるこの機会をお見逃しなく!

【福井】「若狭塗箸」の研ぎ出し体験ができる箸のふるさと館WAKASA

若狭湾に面し、数多くの史跡が残ることから「海のある奈良」とも呼ばれる福井県小浜市。海岸沿いには、日本海の荒波に削られてできた海蝕洞(かいしょくどう)の「蘇洞門(そとも)」があり、観光スポットとして人気を集めています。

貝殻などを塗り込んでできる模様は海底をイメージしている

この地で江戸時代から続く「若狭塗」は、キラキラと光る豪華な雰囲気から“宝石塗”とも呼ばれる漆器で、美術品として珍重される一方、水や熱に強いことから箸などの日用品としても普及。卵の殻や貝殻、松の葉などで模様を作り、その上に色とりどりの漆を塗り重ねたあと、研いで模様を出す“研ぎ出し技法”で作られます。

研石で慎重に削って自分だけの箸を作成

「箸のふるさと館WAKASA」では、国内塗箸のシェア80%を占める若狭塗箸の研ぎ出し体験ができます。天然あわびが塗り込められた箸を1膳選び、研石で削れば10分ほどで完成するので、誰でも手軽に挑戦可能。研ぎ方によって模様が変わるので、世界でひとつだけのオリジナル箸が出来上がります。

店頭では3,000種もの若狭塗箸を販売

- 名称

- 箸のふるさと館WAKASA

- 郵便番号

- 917-0001

- 住所

- 福井県小浜市福谷8-1-3

- 電話番号

- 0770-52-1733(若狭塗箸協同組合事務局)

- 営業時間

- 9:00~17:00

- 定休日

- 木曜(祝日の場合は翌日)、年末年始

- 料金

- 入館無料 研ぎ出し体験1,000円

- アクセス

- JR「若狭」駅からタクシーで10分

- 公式サイト

- 公式サイト

【三重】伊勢夫婦岩めおと横丁で「伊勢木綿」と「伊勢型紙」を知る

美濃和紙で作る伊勢型紙

古くから伝わる伝統工芸品も多く、「伊勢型紙」もその一つ。着物や浴衣などの生地を染める際に使われる型紙で、伊勢の地(現在の鈴鹿市周辺)で作られたことからそう呼ばれるようになりました。美濃和紙を台紙にし、職人が彫刻刀で手彫りして作成。その芸術性あふれる図柄は、襖や障子、LED照明などにも使われ、美術工芸品としても評価されています。

かわいい柄の伊勢木綿がそろう

「伊勢夫婦岩めおと横丁」では、伊勢型紙を使った伊勢木綿で作る「伊勢木綿御朱印帳作り体験」が楽しめます。伊勢木綿は、繊維によりをかけた「単糸」という糸で織られた木綿布で、三重県指定の伝統工芸品です。多彩にそろう生地の中からお気に入りを選んで、御朱印帳作りに挑戦。伊勢神宮をはじめ、周辺の寺社へ御朱印巡りにでかけるのもおすすめです。

伊勢木綿を貼り付け、御朱印帳が完成

- 名称

- 伊勢夫婦岩めおと横丁

- 郵便番号

- 519-0602

- 住所

- 三重県伊勢市二見町江580

- 電話番号

- 0596-42-1235(めおと岩アクティビティ)

- 営業時間

- 9:00~17:00(体験受付16:00まで)

- 定休日

- 無休 ※休館日があるので事前要確認

- 料金

- 御朱印帳1冊2,750円

- アクセス

- JR・近鉄「鳥羽」駅からCANバスで「夫婦岩東口」下車すぐ

- 公式サイト

- 公式サイト

【滋賀】信楽陶芸村 奥田忠左衛門窯で「信楽焼」のたぬきをカラフルに

滋賀県南部の山間に位置する甲賀市信楽町。緑茶の最高峰と呼ばれ、歴代天皇にも献上された朝宮茶の生産地であるとともに、焼き物の里としても全国的な知名度を誇ります。

「八相縁起」と呼ばれる縁起物のたぬきの焼き物が町のあちこちに鎮座

聖武天皇が、“幻の都”と呼ばれる紫香楽宮を造った際、瓦を焼いたことが始まりとされる信楽焼は、日本遺産「日本六古窯」の一つとして数えられます。伝統的な信楽焼はこの土地特有の土味を生かし、薪窯焼成によって得られる緋色(スカーレット)の発色や自然釉、焦げの味わいが特徴です。優れた陶士や卓越した技術を基に、時代にあった製品や作品をつくり続けています。地域全体で守り続けてきた陶器産業、文化、他地域とは一味違うまちの景観づくりなどから、近畿経済産業局から関西を代表する12ブランドの一つとしても選定されています。なかでも「信楽たぬき」が有名で、町の至る所でたぬきの焼き物が置かれています。

好きな色で絵付けができる「八福絵付け」

信楽陶芸村 奥田忠左衛門窯では、オリジナルの信楽焼作りが楽しめます。その日に持って帰るなら、素焼きのたぬきに絵付けをする「八福絵付け」を選びましょう。体験後に焼成をしてくれる、手ひねり、たぬき作り、上級者向けの電動ろくろといった体験もスタンバイ。登り窯を使ったカフェもあるので、信楽焼の里ならではの体験もしてみてください。

登り窯でお茶を楽しむ貴重な体験も

- 名称

- 信楽陶芸村 奥田忠左衛門窯

- 郵便番号

- 529-1851

- 住所

- 滋賀県甲賀市信楽町長野1131

- 電話番号

- 0748-82-0522

- 営業時間

- 9:00~17:00

- 定休日

- 12月27日~1月3日

- 料金

- 八福絵付け1,100円 など

- アクセス

- 信楽高原鐵道「信楽」駅から徒歩10分

- 公式サイト

- 公式サイト

【京都】舞扇堂 祇園店で「扇子」の絵付け体験を

平安時代初期に日本で生まれ、世界に広まった「扇子」。原材料に京都府及び近隣産の木材を使い、京都府内で職人が作るものが「京扇子」と呼ばれます。1枚の紙に細い竹の骨組を差し込んで作るものが主流で、87もの工程を分担して作りあげる、職人技が詰まった逸品です。

普段使いのものから専属絵師が手掛けた華やかな檜扇まで多彩な扇子が並ぶ

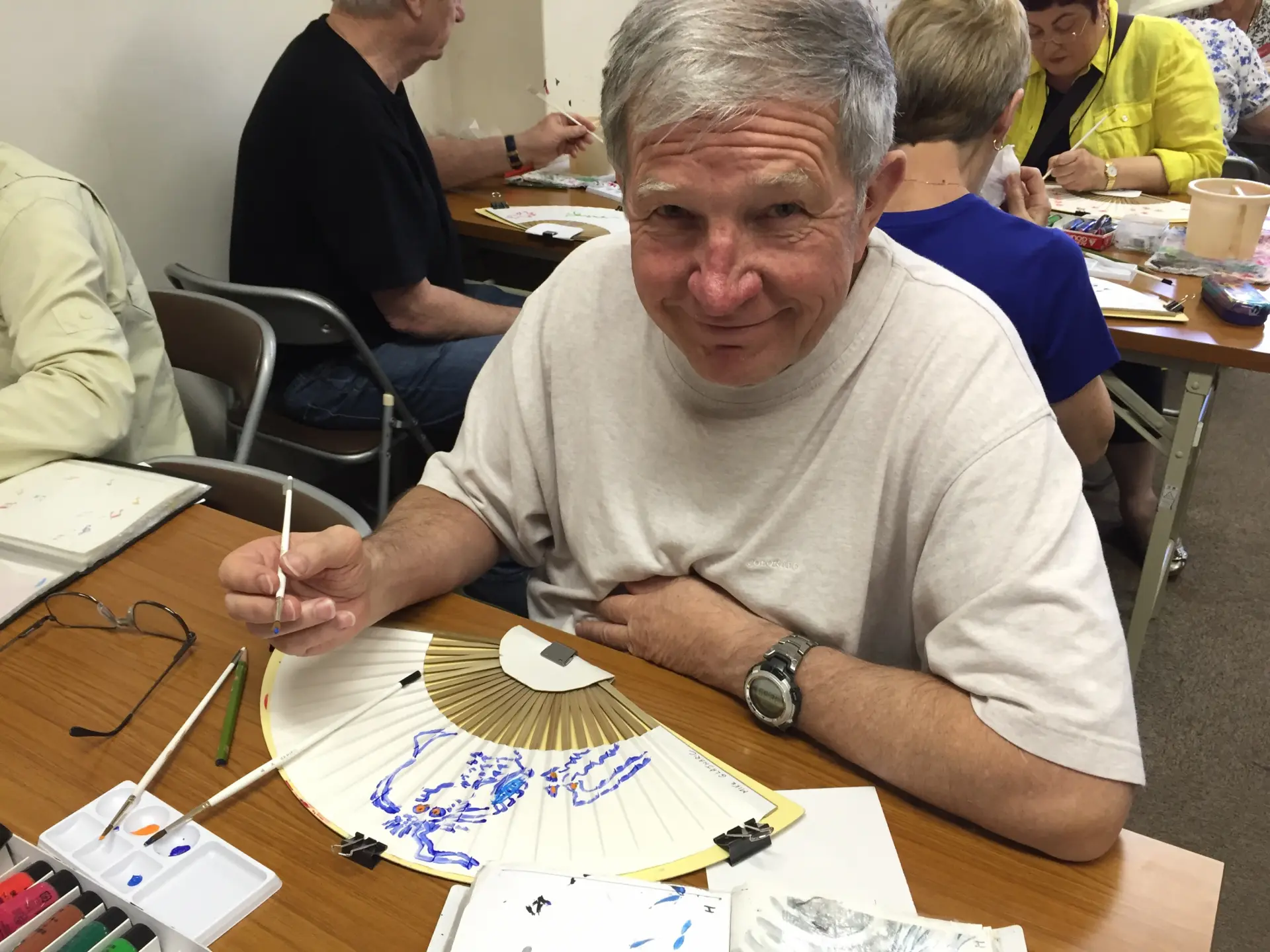

1200余年受け継がれる伝統手法をもとに、時代の感性を取り入れた京扇子が評判の「舞扇堂 祇園店」では、扇子の絵付け体験を実施。扇の骨を止める“要”を抜いて伸ばした扇面に、絵の具で好きな絵を描く「簡易タイプ」なら、作った扇子をその日に持ち帰ることができます。

自由な発想で絵を書いて自分だけのオリジナル扇子を作成

手軽に持ち歩ける日本らしいアイテムの扇子は、旅のおみやげにもぴったりです。

描き終わった扇子に要を打って完成

- 名称

- 舞扇堂 祇園店

- 郵便番号

- 605-0074

- 住所

- 京都府京都市東山区祇園町南側579

- 電話番号

- 075-532-2050(絵付け体験専用)

- 営業時間

- 11:00~20:00(絵付け体験開始時間9:30~17:00)

- 定休日

- 不定休

- 料金

- 簡易タイプ3,300円

- アクセス

- 京阪「祇園四条」駅から徒歩2分

- 公式サイト

- 公式サイト

【大阪】料理人が注目する「堺打刃物」を製造する道具屋和田

大阪府の政令指定都市であり、世界最大の前方後円墳「仁徳天皇陵」で有名な堺市は、数多くの工芸品が生まれたまちとして知られています。

堺市は包丁の日本三大産地のひとつ

包丁もその一つで、その素晴らしい切れ味から江戸時代には幕府から「堺極(さかいきわめ)」印を受けました。現在でも全国の料理人の90%が堺の包丁を使うといわれています。約600年の歴史を誇る「堺打刃物」は、鍛冶職人(鍛造・火造り)と研ぎ職人(刃付け)の分業制による伝統的な製法によって作られるのが特徴です。

創業から150年を超える堺打刃物の老舗、「和田商店」では、堺打刃物の「研ぎ」と「柄付」を体験する包丁作り体験を実施。名入れのサービスがあり、体験に使った刃物は持ち帰ることができます。

体験の包丁は三徳包丁、ペティナイフ、刺身包丁、出刃包丁からセレクト

刃物会館見学で包丁について学んだあと、包丁作りを体験

- 名称

- 道具屋和田

- 郵便番号

- 590-0935

- 住所

- 大阪府堺市堺区神明町東1-1-1

- 電話番号

- 072-232-1886

- 営業時間

- 9:00〜18:00(体験は13:00~、15:00~)※5日前までに要予約

- 定休日

- 日曜 ※体験教室は日曜、第3水曜

- 料金

- 15,000円、英語ガイド付き26,000円

- アクセス

- 阪堺電車「神明町」電停から徒歩2分

- 公式サイト

- 公式サイト

【兵庫】丹波焼の里で自分だけの「丹波焼」作りに挑戦

昔懐かしい里山の風景が魅力の兵庫県丹波篠山市。丹波篠山黒豆や丹波栗などの農産物が全国的に有名なほか、今田(こんだ)周辺は日本六古窯のひとつに数えられる「丹波焼」の産地としても知られています。

現役最古の登窯。山の斜面を利用した登り窯で陶器を焼き上げるのは、立杭独特の伝統技法

800年以上の歴史を持つ丹波焼の里には、1895年に造られた長さ47mもある現役最古の登り窯があり、約60軒の窯元が今も残ります。地域全体で守り続けてきた陶器産業、伝統工芸、他地域では見られない特徴として、近畿経済産業局から関西を代表する12ブランドの一つとしても選定されています。陶器の多くが右回りのろくろで作られるなか、丹波焼は左回りのろくろを使用。約1300度の登り窯で約60時間かけて焼かれるうちに、独特な色や模様が現れるのが特徴です。

粘土の紐を積み上げて器を形作る

丹波伝統工芸公園「立杭陶の郷」では、粘土を手でこねて皿や湯飲みなどを作る粘土細工と皿や湯飲みに絵付けをする陶芸教室を開催。好きな器を形作った後は、乾燥から本焼きまでの作業をプロの窯元が手がけてくれます。作品は後日発送となりますが、2024年11月現在当日持ち帰りができる体験を企画中。詳しくは公式サイトをチェックしてください。

どんな色や柄になるかは出来上がってからのお楽しみ

- 名称

- 丹波伝統工芸公園「立杭陶の郷」

- 郵便番号

- 669-2135

- 住所

- 兵庫県丹波篠山市今田町上立杭3

- 電話番号

- 079-597-2034

- 営業時間

- 10:00~17:00

- 定休日

- 火曜(祝日の場合は営業)12月29日〜1月1日

- 料金

- 入園料大人200円、小中学生50円 粘土細工(粘土M500g)1,980円、絵付け湯呑み1色(青色)1,210円 など ※送料別

- アクセス

- JR福知山線「相野」駅から神姫バスに「陶の郷前」または「立杭公会堂前」下車、徒歩5分

- 公式サイト

- 公式サイト

【奈良】奈良墨工房 錦光園の奈良墨・にぎり墨体験で墨の温かさや柔らかさを感じる

東にユネスコ世界文化遺産に登録される春日大社や東大寺、西に平城宮跡がある奈良の人気観光エリアに位置する「奈良墨工房 錦光園」。100年以上にわたり奈良墨を作り続け、現在は6代目と7代目が暖簾を守る奈良墨工房です。

形や模様の美しさから鑑賞用に買い求める人も

奈良墨とは、1400年頃、興福寺で造られたのが最初とされる奈良県奈良市で作られる墨のこと。独特のかぐわしい香りがあり、不純混合物がほとんどないため、深みと艶を含んだ墨色が出るのが特徴です。固形墨の国内シェアは奈良墨が90%を占めています。

墨の制作は、すべての工程が職人の手作業で行われる

奈良墨工房 錦光園では、墨を手で握って作る「にぎり墨体験」を実施。職人が手揉みしたばかりの柔らかい生墨を手のひらに乗せてグッと握る、自分の手の型や指紋がついた、世界に一つだけの墨作りです。奈良墨の歴史や現状の紹介、墨職人による生墨の型入れの実演見学もあります。

墨は桐箱に入れて持ち帰り、涼しい場所で3ヶ月乾燥せると完成

- 名称

- 奈良墨工房 錦光園

- 郵便番号

- 630-8244

- 住所

- 奈良県奈良市三条町547

- 電話番号

- 0742-22-3319

- 営業時間

- 9:00~19:00

- 定休日

- 無休

- 料金

- 大人2,000円、高校生以下1,650円

- アクセス

- JR「奈良」駅から徒歩3分、近鉄「近鉄奈良」駅から徒歩10分

- 公式サイト

- 公式サイト

【和歌山】体験交流工房わらしが作る「保田紙」でうちわ作り体験

高野山を源にする有田川が東西に流れ、みかんや山椒など多くの特産品を育む和歌山県有田川町。日本の棚田百選に選ばれた「あらぎ島」があり、その周辺が国選定重要文化的景観に指定されるなど、趣ある景色も魅力です。

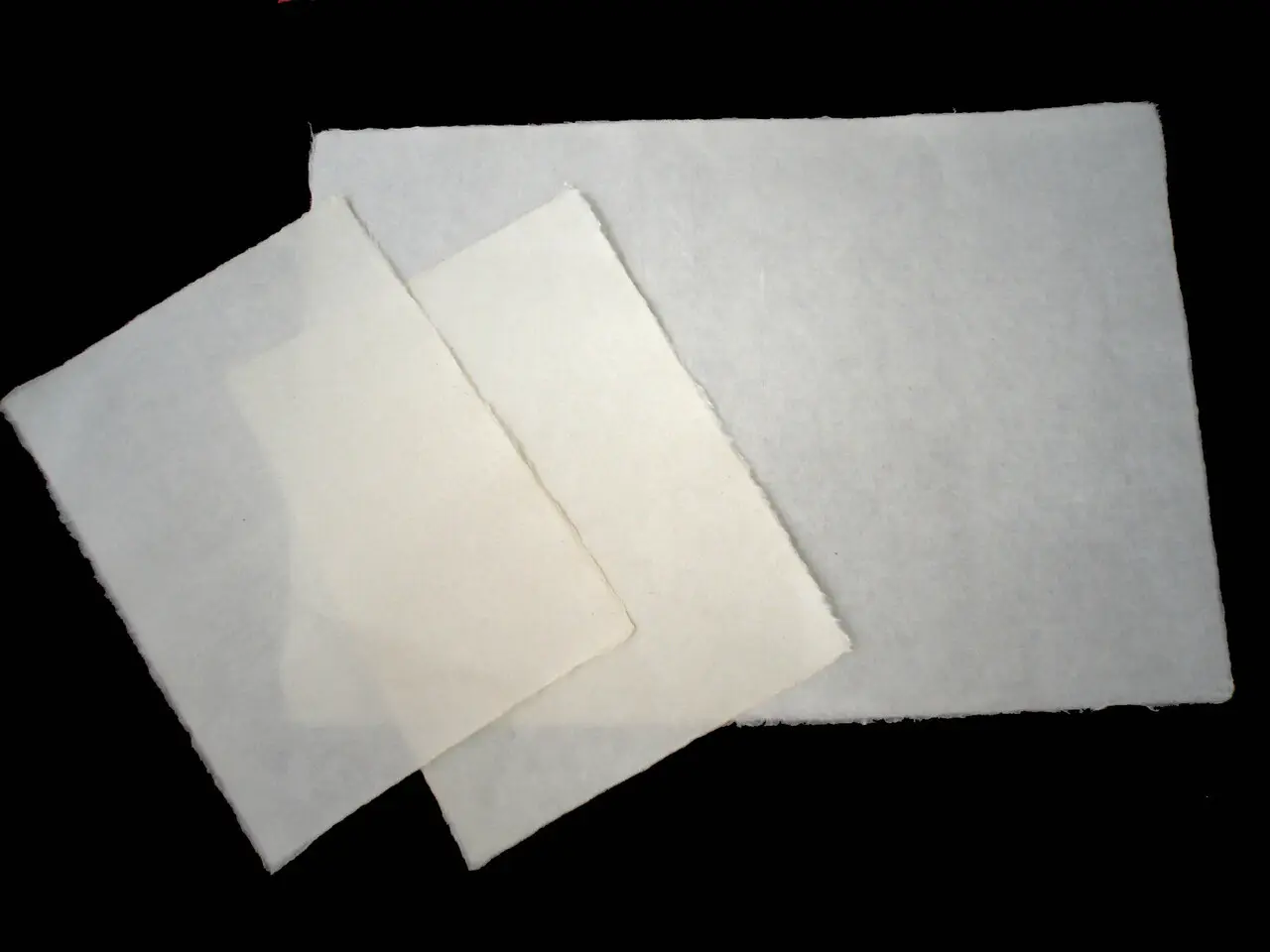

破れにくく丈夫なため和傘にも使用された紀州手漉き和紙「保田紙」

町の東部に位置する清水地区では、紀州徳川初代藩主・徳川頼宣公が藩内で紙の生産を求めたことからはじまった「保田紙(やすだがみ)」と呼ばれる和紙が生産されています。最盛期には400軒もの紙漉き屋が軒を連ねていたそうです。

昭和40年代(1965-1974)に廃絶の危機に瀕したが「体験交流工房わらし」が復活させた

紀州手漉き和紙「保田紙」の伝統を継承する「体験交流工房わらし」では、手漉き和紙の製造や、保田紙で作るうちわ、葉書、便箋などを販売。紙漉き体験やうちわ作り体験も実施しています。その日に持ち帰れるうちわ作り体験は、竹骨に保田紙を貼りつけた後、紙が乾かないうちに手でちぎって仕上げるので、手作り感あふれるうちわを作ることができます。

うちわは45分ほどで完成

- 名称

- 体験交流工房わらし

- 郵便番号

- 643-0521

- 住所

- 和歌山県有田郡有田川町清水1218-1

- 電話番号

- 0737-25-0621

- 営業時間

- 8:30~16:30

- 定休日

- 水・木曜、祝日、年末年始

- 料金

- うちわ作り体験800円 など

- アクセス

- JR「藤並」駅からタクシーで50分

- 公式サイト

- 公式サイト

【鳥取】倉吉ふるさと工芸館の「倉吉絣」作りで職人気分を味わう

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定される打吹玉川地区があり、白壁土蔵群や連続して川に架かる石橋、赤褐色の石州瓦の屋根を持つ町家といった昔ながらの風景が残る倉吉市。鳥取県指定の郷土工芸品の「倉吉絣」も有名です。

巧みの技で織り上げる「倉吉絣」

「絣」とは、1本の糸を2色以上に染め分けた絣糸を使って模様を表す織物技法のことです。江戸時代から伝わる倉吉絣は、絵をそのまま織り込んだような複雑で精巧な模様が特徴。稲嶋大助が、花、鳥、山、水の絵絣を織ったことが始まりとされています。

館内には多彩な倉吉絣の作品が展示される

倉吉絣を展示・販売している「倉吉ふるさと工芸館」では、倉吉絣のコースター作りを開催。機織り機に張られた経糸に、柄が染め出された長い一本の絣糸をくぐらせます。機織り機で一段一段織り上げる昔ながらの技法を体験。柄は梨、鳥、花など数種類が用意されているので、好きなものを選びましょう。職人技で作り上げた鞄や財布といった作品もじっくり見学できます。

200年以上続く伝統技法を実際に体験

- 名称

- 倉吉ふるさと工芸館

- 郵便番号

- 682-0826

- 住所

- 鳥取県倉吉市東仲町2606

- 電話番号

- 0858-23-2255

- 営業時間

- 10:00~16:00 ※体験は要予約

- 定休日

- 水・金曜、年末年始

- 料金

- 倉吉絣コースターづくり体験1,500円

- アクセス

- JR「倉吉」駅から日交バスまたは日の丸バスで「白壁土蔵群前」下車、徒歩1分

- 公式サイト

- 公式サイト

【徳島】アオアヲ ナルト リゾートで本格的な「藍染」を体験

兵庫県の淡路島と大鳴門橋で繋がる四国の東玄関口、徳島県。徳島県では、藍染めの元となる藍染料のすくも作りが盛んだったことから、藍染めが発展しました。徳島でとれたすくものことを「阿波藍」と呼びます。

Tシャツやストールなど「阿波藍」アイテムは多彩

藍染めとは、藍という植物を用いた染色技法のこと。深みと柔らかさが共存した青色は、世界各国で「ジャパン・ブルー」と呼ばれ、今や日本を表す色と言っても過言ではありません。

鳴門町の海辺に立つリゾートホテル、アオアヲ ナルト リゾートでは、本格的な藍染め体験ができます。江戸時代から伝わる天然灰汁発酵建ての藍染めは、自然から取れる原料だけを使った環境に優しい染色法のひとつです。ハンカチや手ぬぐいなど好きなアイテムを選び、仕上がりの模様をイメージして輪ゴムなどで縛ったあと、藍瓶の中に数回漬け込みます。思い通りの模様になっているか、仕上がりが楽しみ。

ホテルには藍染め職人がプロデュースした和室と洋室がある客室「阿波藍ルーム」もあるのでチェックしてください。

本格的な藍染め体験ができる

「阿波踊り」や「渦」などをテーマに仕上げた藍染めに包まれた「阿波藍ルーム」 ※写真は一例

- 名称

- アオアヲ ナルト リゾート

- 郵便番号

- 772-0053

- 住所

- 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛16-45

- 電話番号

- 088-687-2580

- 営業時間

- 体験開催10:00、 12:00、 14:00、 16:00、 19:00 ※前日17時までに要予約

- 定休日

- 無休 ※藍液の状況により中止になる場合あり

- 料金

- 絞り染めハンカチ(小)1枚1,650円、(大)1枚2,000円 など

- アクセス

- JR「鳴門」駅から路線バスで「アオアヲ ナルト リゾート前」」下車すぐ ※大阪、神戸方面から要予約の直通バスあり

- 公式サイト

- 公式サイト

まとめ

匠の技を自分で体験できるスポットを紹介しました。体験の思い出と、自分で作った伝統工芸品を旅のおみやげにしてください。